M1の齋藤君の論文が論文誌(Sensors and Materials)に採録されオンラインで公開されました.[Online]

- Mitsuaki Saito and Kaori Fujinami, Unknown On-Body Device Position Detection Based on Ensemble Novelty Detection, Sens. Mater., Vol. 32, No. 1, 2020, p. 27-40.

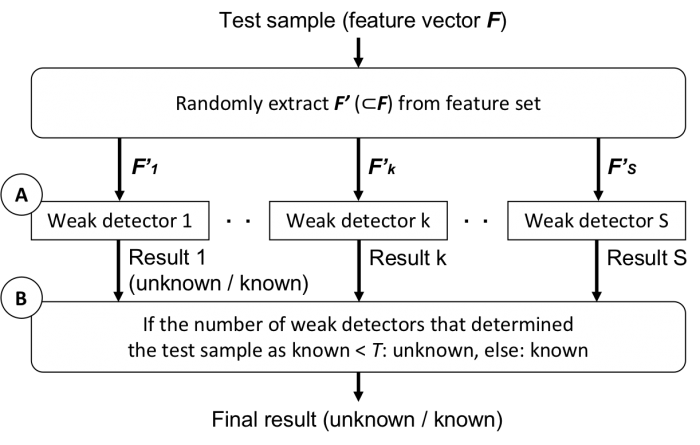

機械学習において分類や回帰問題で威力を発揮しているアンサンブル手法を新規性検出(Novelty Detection)という技術への適用法を提案しました.S個のNovelty Detectorの判定により最終的な新規性の判定を下しますが,その際に単なる多数決ではなく,訓練データから最適な判定閾値を決定する手法を提案しています.

これによりスマートフォンの未知の持ち運び場所の検出を単体のNovelty Detectorより高精度に行うことが出来ます.また,一般的な分類問題で既知クラスの判定を高精度に行うための前処理として未知クラス除外を行うようなケースにも利用可能と考えています.